Chacun cherche son écosystème.

Tiers lieux, clusters, pôles de compétitivité, living labs : l’écosystème est à la mode et à chaque mode son écosystème. Quelles conditions pourraient participer au développement d’écosystèmes dédiés à l’émergence de formes, concepts, projets innovants sur les territoires ?

Avec le projet notre étude, nous travaillons à comprendre les conditions de coproduction de l’innovation. Cherchant initialement à faire émerger une méthode « quasi magique » pour mener à bien de tels projets – une méthode qui nous éclaire, nous convainc et nous rassure – nos travaux nous conduisent malheureusement à constater que, face à la nécessaire remise en question du fonctionnement des organisations impliquées dans des actions réellement innovantes, aucun développement durable et coproduit ne peut être mené sans présence d’un écosystème dédié. Entreprises, usagers, territoires – tous organisés en silos – n’ont ni l’espace, ni les outils, ni l’habitude de travailler ensemble. Ils ne peuvent assurer pour le développement d’un seul projet, les conduites de changement nécessaires aux succès de prototypes bien souvent. Dans ce cadre, il est clairement difficile de faire qu’un projet complexe se transforme positivement hors tout espace destiné aux pratiques d’innovation coproduites. Pour permettre une conduite sereine de tels projets, il faudrait des écosystèmes permanents voués à l’accueil et au développement de ces projets, nombre de rapports empilés en font le constat. L’écosystème est à la mode et à chaque mode son écosystème. Clusters, pôles de compétitivité, living lab et maintenant French Tech; à tellement appartenir et faire écosystème, on ne sait plus très bien ce que c’est, ce qui l’anime et sans le comprendre, peu de chance de s’y intégrer efficacement. Intégrer donc et non construire, maîtriser ou contrôler.

S’il fallait résumer, l’écosystème est, d’une part ce qui permet à la nature d’exister librement, d’autre part ce qui nous permet de comprendre la nature, même difficilement. C’est donc bien quelque chose qu’en tant qu’Homme, il nous faudrait maîtriser. Cette main mise participe allégrement ces dernières années à faire glisser le champ d’application de l’écosystème d’une dimension naturelle aux milieux d’affaires et d’industrie, oubliant dans ce joyeux glissement que ce n’est pas parce que l’Homme décide de maîtriser un système qu’il y parvient sans l’éteindre, sans le détruire ou mieux, sans s’en faire éjecter. Cette étonnante appropriation du champ des écosystèmes nous semble d’abord la marque d’organisations de plus en plus vouées au partage des conditions de production et de diffusion ainsi que d’une volonté de maîtrise face à une complexité qui nous domine. Maîtriser pour effacer la peur… cette volonté suffit elle à agir positivement dans de tels environnements ? Et c’est Edgar Morin qui nous rappelle justement, que sans dynamisme et chaos il n’y a pas d’écosystème et donc peu de chance de vie. A l’heure des sociétés connectées, il nous semble que l’écosystème est, pour une organisation, la marque d’une intelligence nouvelle fondée principalement sur l’agilité et la désinhibition, c’est à dire la capacité à regarder différemment les cadres d’évolution, à librement associer différentes compétences, informations et points de vues, simplement par intuition ou par désir, hors de la peur de ne pas savoir. Sans changer notre point de vue objectivant et hiérarchisant, sans humilité et sans « lâcher prise » chacun pourra continuer de parler écosystème, cette langue qui rend intelligent, sans y participer, ni les mettre en œuvre forcément.

À ne pas habiter les mots, nous pourrions aussi préférer parler de parade, camping ou de rallye, pourquoi donc ce terme d’écosystème répond à la complexité d’une nécessaire innovation à produire ? Peut-on imaginer un “laisser aller” des écosystèmes propre à toute forme de créativité ? Dans un tel cadre, quelle place donner à la capacité de chacun de prendre confiance, en lui même et dans le système en question ? Faut-il des espaces d’intermédiation dans de telles figures organisationnelles ? Quels seraient alors les leviers d’activation et de confiance pour que chacun investisse pleinement ces espaces ?

Essayons de comprendre, dans un parcours volontairement heuristique, si un écosystème d’affaire peut vivre et se développer dans un espace généralement clos de business et de développement, et tentons de mesurer quelles conditions pourraient participer au développement d’écosystèmes dédiés à l’émergence de formes, concepts et projets innovants principalement inscrits sur les territoires.

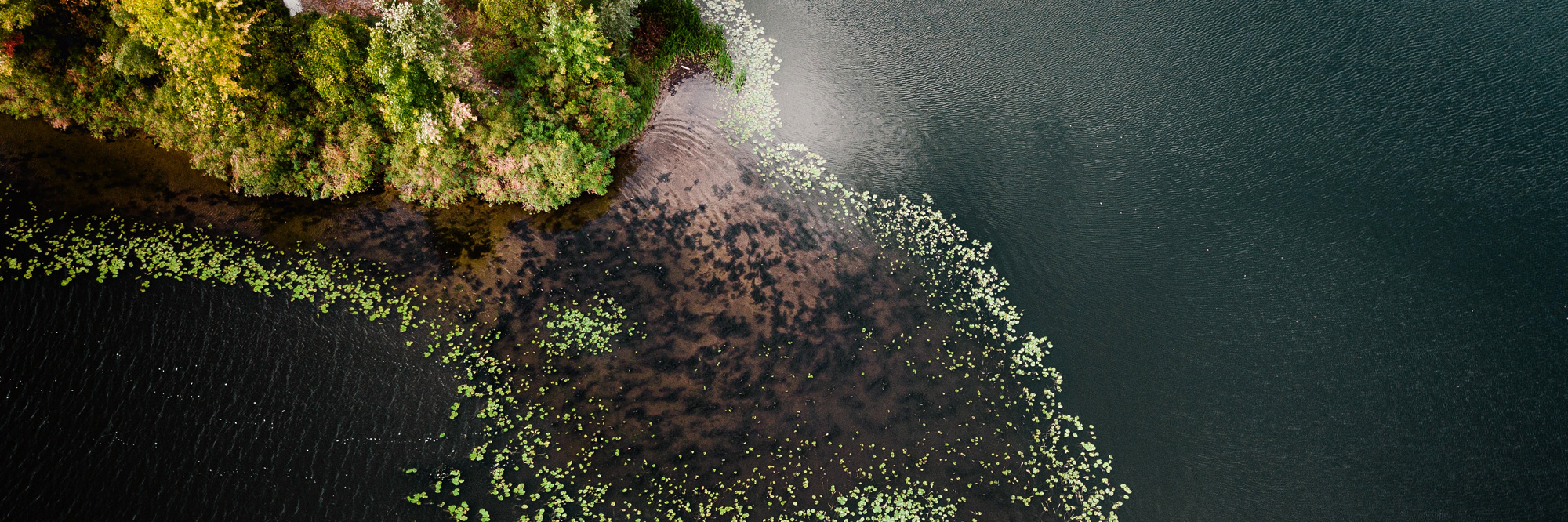

Un biotope en équilibre, s’inspirer de la nature

C’est Arthur George Tansley en 1935 qui, pour désigner l’unité de base de la nature définit un élément dans lequel les plantes, les animaux et l’habitat interagissent au sein du biotope. Le tout est en équilibre, sans cesse tiré vers un climax par de complexes boucles de rétroactions. C’est cet équilibre qui détermine si un écosystème est sain ou pas. On lit dans cette définition une complexité, une interdépendance, un mouvement, mais pas de centre, ni d’intérêt en soi ou conçu au seul profit d’un de ses éléments constituants. L’écosystème vaut dans la relation que chaque composant entretient aux autres.

Une industrialisation du concept pour une affirmation des leaderships

Les écosystèmes, occupés au règne animal et végétal, s’écrouleront tranquillement durant le 20ème siècle jusqu’à l’arrivée notamment de l’informatique et de sa traine de données et d’interactions. Avec le traitement mathématique de l’information, émerge une nouvelle forme de fluidité et d’interdépendances que nos esprits cartésiens et linéairement formatés n’arrivent pas à énoncer.

Dans cette perspective, et face à une libéralisation massive des organisations devenues complexes et hautement concurrentielles, les chercheurs Astley et Fombrun formulent dans les années 80, la notion de stratégies collectives que précisent notamment ensuite Gueguen, Pellerin et Torrès en 2004. Ces derniers mettent en avant le fait que dans des stratégies collectives si un ensemble de relations propres à chaque modèle existe, chacune s’exerçant possiblement dans un sens différent, elles sont rarement formalisées et leur séparation ne fait pas sens pour un fonctionnement opérationnel d’organisations multiples. Pour eux, seule une association dynamique de ces différentes stratégies collectives permettrait de limiter les dysfonctionnements inhérents aux principes de collaborations hétérogènes et nécessiterait ainsi le recours au concept d’écosystème.

Les auteurs se réfèrent alors à la définition que James Moore donne en 1996 des écosystèmes d’affaires (ESA) comme : « une communauté économique supportée par l’interaction entre des entreprises et des individus ». Là, c’est l’échange de valeur qui fait lien objectif entre les parties prenantes, la notion de mouvement intègre enfin la définition du jeu des acteurs. Mais, dans l’exposé donné des écosystèmes d’affaire, ceux-ci sont généralement fédérés autour d’un leader, d’un centre et s’organisent selon une hiérarchie peu démocratique. Ceci nous semblant considérablement réduire le possible mouvement de confiance, de créativité et de croissance. Par exemple, si Moore s’intéresse au secteur informatique pour définir ce que seraient des écosystèmes, il ne fait pas la différence entre des entreprises formulant seules les écosystèmes. Ils ne distinguent pas celles qui éditent, développent des produits ou services autour d’un système d’exploitation open source type Linux de celles plus centralisées où les rétroactions sont peu présentes et sous contrôle du type Apple, l’iPhone et sa galaxie d’applications. Pourtant ces deux types de modèles ne permettent pas de définir de la même façon ce que serait un ESA.

Une étude intéressante du professeur Gérard Koenig, révèle que le principal manque de Moore est de ne s’être intéressé à la constitution et au développement de communautés de populations sans jamais faire référence au milieu où cette évolution se produit alors que la principale contribution de l’écologie est d’avoir montré que les populations interagissant dans un même milieu constituent avec celui-ci des systèmes dont l’étude ne peut être que globale. Koenig relève par exemple que jamais Moore n’intègre les clients dans sa définition des ESA et définit ces derniers sous l’angle de leur noyau, écartant ainsi l’étude essentielle des écosystèmes hétérogènes.

Forts des manques relevés dans les propositions de Moore, Gérard Koenig propose quatre grandes typologies d’écosystèmes d’affaires : les systèmes d’offres, de plateformes, de communautés foisonnantes et de communautés de destin. C’est pour lui le caractère centralisé ou non du contrôle sur les ressources essentielles qui permet de mieux distinguer les différents types d’écosystèmes. Pour le système d’offres et de plateformes « la stratégie devient de plus en plus l’art de manager les actifs que l’on ne possède pas ». Pour le chercheur, la dimension centralisée de telles organisations empêche quasiment toute forme d’innovation. Si la logique de plateforme étant moins centrée est plus intéressante, son organisation sous forme de standards motive selon lui plus les logiques de reproduction que d’innovation.

Pour un fonctionnement durable et innovant de telles organisations, la plupart des chercheurs s’orientent sur les communautés de destin stratégique fondées sur le principe de coévolution, l’assemblage d’une nécessaire hétérogénéité d’acteurs et réfutent une approche globale au profit d’une intégration des différents composants. Chaque acteur d’un système donné partagerait ainsi une culture diffuse, une « idéologie commune » au sens ou l’énonce Mintzberg dans Le management, voyage au centre des organisations : “un système riche développé et profondément enraciné de valeurs et de croyances qui distingue une organisation particulière de toutes les autres”. Quelles sont ces croyances et ces valeurs partagées ? Si Gueguen, Pellegrin et Torrès énoncent que « le tout n’est pas réductible à la somme des parties », ils précisent pourtant que c’est l’entreprise leader qui développe une vision partagée par les autres membres de l’écosystème d’affaire. Pour Koenig, dans un tel cadre, les meilleurs leaders sont ceux qui ne détiennent pas les ressources essentielles et n’ont pas d’autres intérêts particuliers que la défense existentielle de la communauté. Un leadership trop agressif ou tirant trop la « couverture à lui », pouvant faire fuir certains partenaires. Présentant avec précision le cas de l’écosystème Semantech de micro électronique, Koenig insiste sur le fait que le facteur clé d’un tel fonctionnement est non seulement la décentralisation mais peut-être principalement le don. Si c’est le leader qui régule le lien entre les acteurs, il importe, selon les chercheurs Yoni Abittan et Christophe Asssens, qu’ils soient avant tout « des entrepreneurs citoyens (issus) d’une nouvelle génération de leaders qui détiennent un fort capital relationnel dans le milieu public (gouvernement, régions, univserités), dans le milieu privé (grands groupes, startups, PME) et au sein de la communauté. (…) La vocation de ces individus est de mettre en relation des personnes et de faciliter l’innovation et l’entreprenariat dans une région. Ces leaders recherchent les opportunités d’affaires et mobilisent leur capital social pour le bien-être de la communauté». Dans une telle perspective, seul le principe de ressources communes, conçues comme un construit dynamique et collectif, éviterait une hégémonie rendant, à terme, inopérantes de telles organisations. Pourtant rarement le principal apporteur de ressources n’est pas aussi le leader du système ce qui explique certainement l’échec – au moins en termes d’innovations – de telles organisations. Comme le rappelle Rosanvallon, un régulateur est d’abord impartial et reste libre dans son action. Protecteur du singulier, il garantit l’indépendance et la pluralité.

Les écosystèmes d’affaire se caractérisent ainsi généralement par la présence d’un leadership quasi systématique, l’exploitation des ressources au profit de quelques uns, un ensemble de formats qui structurent durablement les relations, sous un angle déterminé. Démarche volontaire, principalement fondée sur des logiques de contrôle, de fermeture et de hiérarchie. Hors les communautés de destin, nous sommes loin de la définition d’un biotope naturel. Doit on lire dans cette définition des écosystèmes appliquée au milieu d’affaire, le seul désir inconscient d’une chaîne alimentaire : qui va manger qui et à quelle heure on mange ? Designés sous formes de plateformes conviviales, les écosystèmes leader que nous connaissons aujourd’hui cachent efficacement cette hégémonie en se faisant notamment passer pour une « communauté de destin ». Si une telle définition des ESA a le mérite de rendre compte de relations prédatrices et plus complexes entre les entreprises, elle élimine aussi le sens premier des écosystèmes et tout ce qu’il recouvre de liens chaotiques. Par là même, ces définitions objectivables et dominantes, décrivent une dynamique empêchant tôt ou tard le mouvement et l’équilibre nécessaires à la survie des dits systèmes. En tentant d’expliquer les phénomènes de complexité, cet usage abusif du terme d’écosystème, ne fait que les dissoudre.

Un écosystème d’affaire peut-il fonctionner quand la question des affaires est généralement fermée sur elle même et sur des valeurs non partagées de profit ?

Si la définition des écosystèmes appliquée aux milieux d’affaire parait improbable, existe-t-il quelques éléments de méthodes qui nous permettent de mieux les comprendre ?

Le chaos se niche dans les détails du système.

C’est dans un rapport conduit par Etienne Cornet, chargé d’études marketing à l’Administration Centrale du FOREM au sujet des mutations observées sur le marché du travail que l’on repère quelques éléments capables de préciser moins ce que serait un écosystème d’affaire que ce qui le rend vivant. On parle ici aussi d’hétérogénéité, mais on associe ce mouvement à un ensemble de contributions critiques et encastrées capables de faire évoluer le leader. Certes ici aussi c’est toujours le leader qui met en place ces conditions de mouvement en espérant bien demeurer en haut de la chaîne alimentaire mais l’organisation ne semble pas conçue aux seules fins de conforter le pouvoir du leader. Plus clairement, la performance d’un écosystème se juge à sa capacité de développer, d’utiliser et de protéger un ensemble de compétences et de ressources communes et partageables. Plus intéressant, il n’y a pas, selon l’auteur, d’écosystème vivant si chaque partie prenante ne le comprend pas, c’est à dire si tous ne s’attachent pas à reconstruire et à exprimer leur subjectivité aux yeux des autres afin de comprendre en profondeur les déterminations des actions de chacun. Le seul point de vue des leaders ne serait donc pas le plus approprié pour animer les systèmes. Les interactions, pour être comprises, doivent être estimées du point de vue de l’ensemble des acteurs, des parties prenantes, de l’intérieur. Un écosystème n’existerait non par la force et l’autorité que par le joyeux bazar qui l’accompagne. Un espace, ainsi définit, nous semble à priori difficilement associable à la quiétude et à la vitesse de conduite des affaires.

L’oncle Edgar nous ramène à la complexité et à l’humilité de notre place dans les systèmes.

C’est bien sûr du côté d’Edgar Morin qu’il nous faut chercher pour comprendre qu’un système s’organise de lui même hors donc toute force instituée. Si il y a dans l’organisation systémique un déterminisme, il est nécessairement cyclique et aléatoire. Il est autant robuste que fragile. Ainsi, n’importe quel écosystème ne se pense que dans sa complexité ( complexus : ce qui est tissé ensemble). Chaque élément ne vaut que dans une association inséparable et s’estime un et multiple. « Le système est un fouillis inquiétant qui ne vaut – et n’existe – que dans un tissu d’événements, actions, interactions, rétroactions, déterminations, aléas ». Le système est donc difficilement objectivable, il est incertain et c’est probablement ce que homo sapiens n’a pas supporté dans son rapport à l’écosystème naturel. Tout empêche dans notre culture de supporter un regard sur le monde associant les effets de dissociation/conjonction permettant de distinguer sans disjoindre, d’associer sans identifier ou réduire. L’état de notre planète en est la preuve mourante.

Probablement écosystème, domination et leadership sont des formes inconciliables. Pourtant hiérarchies, pyramides et dominations sont des formes désormais inopérantes, tout le monde en convient. Où donc chercher les voies de la réconciliation ?

Les hommes au cœur des organisations versus les organisations au cœur des hommes

Si tout l’équilibre repose dans l’intégrité et le mouvement chaotique du système, Edgar Morin insiste pour autant sur le danger de réduire le vivant à un système dans La Nature de la nature. « Réduire au système, c’est chasser l’existence et l’être (…) quelle terrifiante pauvreté de ne voir dans le vivant qu’un système. »

L’organisation du vivant repose sur des lois du déséquilibre que l’on comprend à la condition d’observer moins le système lui même que l’ensemble des relations dynamiques entre les éléments. C’est là qu’échouent le volontarisme et les hiérarchies. Ces relations ne sont pas des dépendances, ni ne se satisfont de dominances, elles sont constituantes du système lui même. Ces liens sont simultanément complémentaires, concurrents, antagonistes. Ainsi une organisation ne peut concevoir et maintenir un système vivant ni dans un excès d’ordre, ni dans un excès de désordre. Pour qu’il y ait interaction, il faut qu’il y ait des rencontres et donc nécessairement du désordre. Chacun étant produits et producteurs des systèmes, « le changement devra être sociétal mais il n’adviendra que si les individus modifient le modèle de société qu’ils ont intériorisé, que s’ils changent de vision du monde. » La réalité des systèmes soutenables que nous attendons, n’est pas une ligne droite et cette absence de ligne probablement s’associe mal au dessin des modèles d’affaires.

Pourquoi donc accepter de conduire sur des routes sinueuses pour chercher l’innovation ?

Respecter la nature des intelligences, les nôtres et celles des écosystèmes

C’est donc dans la subjectivité, les liens organisés en détours non hiérarchisés, la capacité à valoriser, à écouter, à motiver et à comprendre la multiplicité des regards, qu’un écosystème pourrait advenir, plus encore quand il est dédié à l’innovation. Comme l’énonce Michel Serres, le grand père de Petite Poucette, dans un article consacré à l'un de ses derniers ouvrages : « Si vous voulez résoudre un problème vous utilisez une méthode, un chemin. Par conséquent, si vous voulez inventer, il faut sortir du chemin. Bifurquer. L’innovation, c’est une bifurcation avant tout. J’emploie le mot gaucher parce que cela ne va pas droit. Dans Le Gaucher boiteux, j’ai pris pour personnage principal quelqu’un qui est complètement bifurqué du corps, qui est gaucher et boiteux. Je ne dis pas que tous les héros, tous les inventeurs, sont gauchers, mais je remarque que dans les mythes de l’Antiquité il y a beaucoup de boiteux, c’est impressionnant (…) La chose dont je suis certain, c’est que ce n’est pas avec la trouille qu’on invente, qu’on fait l’avenir et qu’on aide les enfants. ». Par peur, à trop rechercher la performance et à trop vouloir maîtriser le vivant et donc la création et le mouvement, on reproduit ce que l’Homme a fait avec la nature, on l’épuise, on la tue. L’institution, bien plus que l’innovation, rassurerait, elle ne crée pourtant ni du vivant, ni de l’intelligence, ni donc aucun système. Face à l’angoisse de la complexité, on préfèrera l’hébétude face au monde et la domination. Chacun sait les limites de nos regards et conceptions, mais l’on préfère s’y conformer de peur souvent d’être rejeté du dit système par les leaders et dominants que chacun met en haut de la chaine alimentaire. .

Plus qu’une recherche de domination, de performance et de compétition, faudrait-il d’abord apprendre à nous accorder le droit à l’erreur, à revendiquer et à accepter une place sincère dans les processus de décision collective pour imaginer se mouvoir de manière plus sereine dans ce monde complexe ? Pour un tel projet, la première pierre des écosystèmes à construire pourrait peut-être alors être – trop simplement ? – la mise en place d’un espace de débat ou de créativité où librement, en acceptant l’angle mort dans nos rétroviseurs, on permettrait d’explorer l’impensé, sans tabou. Probablement pourrions nous faire émerger ces possibles innovations dans des espaces culturels nouveaux, en cherchant moins dans nos ressemblances et dans nos interdépendances que dans nos différences. On imagine aisément que face à un tel projet de non-performance objective et immédiate, les organisations dominantes, publiques ou privées, s’y refuseront – et c’est bien normal – quitte à laisser émerger les alternatives qui se conjuguent à façon sur les réseaux ou celles des impériaux rentiers de données, Google et comparses. Si dans la chaîne alimentaire chacun perçoit que l’on ne sait plus qui va manger qui, peu mesurent à quel point cette chaîne se renverse sous l’effet des TIC notamment. Ce “défaut de point de vu” n’est pas, comme on le dit trop souvent, une ignorance de nos élites normaliennes quand aux technologies, mais une peur absolue du vide et de la fin des systèmes dominants.

Accepter de ménager des espaces ouverts de rencontres et de création, où seuls seraient valorisés les liens sincères entre les différences de point de vue pour l’émergence d’idées nouvelles pourrait être une base de définition d’écosystèmes territoriaux dédiés à l’innovation, et plus encore.

Aller chercher du côté des relations et des différences, la possibilité de nouveaux leaderships

Quelle douce utopie que ce dessin d’écosystèmes, places du vivant et de la créativité, fondés sur les rencontres et subjectivités, hors de toute hiérarchisation et donc probablement toute rentabilité de court terme. C’est pourtant d’une certaine façon, avec d’autres mots et d’autres fins bien sûr, ce que Tim Mazzarol, Winthrop Professor en Entrepreneuriat, Innovation, Marketing et Stratégie à l’ University of Western Australia recommande pour le World Economic Forum. Pour lui en effet, la plupart des réplications de Sillicon Valley dans le monde, associant entreprises, universités, centres de R&D et financeurs sont des échecs. Le succès de la vallée dépend d’un ensemble unique de circonstances que l’on ne peut reproduire volontairement. L’écosystème serait une forme ouverte, produit d’un ensemble d’accidents. C’est à partir des acteurs et des entreprises locaux qu’il semble plus judicieux de construire des écosystèmes entrepreneuriaux. Dans de tels cadres le rôle de la puissance publique doit plus être celui de facilitateur que de gestionnaire. Les collectivités locales ne doivent ni choisir qui seront les gagnants de ces écosystèmes, ni même tenter de les façonner. Aucune intervention directe ou solution de nature « transactionnelle » (subventions, incitations fiscales, programmes de soutien…) suffit selon lui à garantir le succès de tels systèmes. C’est plus en agissant de manière relationnelle, c’est à dire en comprenant le réseau d’acteurs et d’entreprises locales et en facilitant leur mise en relation, les échanges et leur développement que l’on peut construire des systèmes durables. C’est de manière holistique qu’il faut intervenir, dans la complexité et dans une volonté farouche de tisser des liens entre chaque partie prenante. Penser un écosystème dédié au développement économique et social sur un territoire c’est faire un choix politique, c’est faire preuve de leadership, mais c’est sans cesse, travailler à déléguer les responsabilités. C’est changer nos façons de voir dominantes et objectivées pour reconnaître que l’esprit d’entreprise est relationnel par nature. Appliqué aux écosystèmes innovants, Gérard Koenig rappelle « que l’on ne peut comprendre le succès ou l’échec d’un projet innovant à partir de ses caractéristiques intrinsèques, parce que l’issue dépend de l’existence et de l’entretien d’un réseau capable de lier ensemble des activités hétérogènes, des énoncés et des enjeux à priori incommensurables. » Pour leur part, dans une étude consacrée au « hommes orchestres » au cœur des écosystèmes d’innovation, les chercheurs Yoni Abittan et Christophe Assens soulignent que : « l’importance des réseaux sociaux est souvent considérée comme la clé de voûte de la réussite des écosystèmes régionaux d’innovation à l’image de la Silicon Valley, à partir du moment où le transfert et la mutualisation des connaissances sont la clef pour innover et à partir du moment où ces mécanismes d’échanges ou de partage découlent d’une confiance réciproque à l’intérieur d’un réseau où chacun est solidaire y compris entre concurrents. »

Au regard de cette dernière analyse, dans ce début de voyage à la découverte des écosystèmes, nous préférons donc croire en la créativité des hommes, que ce soit dans un cadre de business ou de développement social. Nous préférons croire en leur capacité de reconnaissance, au respect de leur nature profonde, et donc dans la capacité de chacun, hors tout effet de magie, de prendre son destin en main. Dans ce mouvement, la confiance viendra. Effaçant la peur d’être innovant, chacun mesurera là son autonomie, sa créativité, le fait qu’il est en relation aux autres, qu’il tisse son histoire et qu’il existe enfin.

Bruno Caillet